天然物化学研究室 (物質生命化学領域)

教員

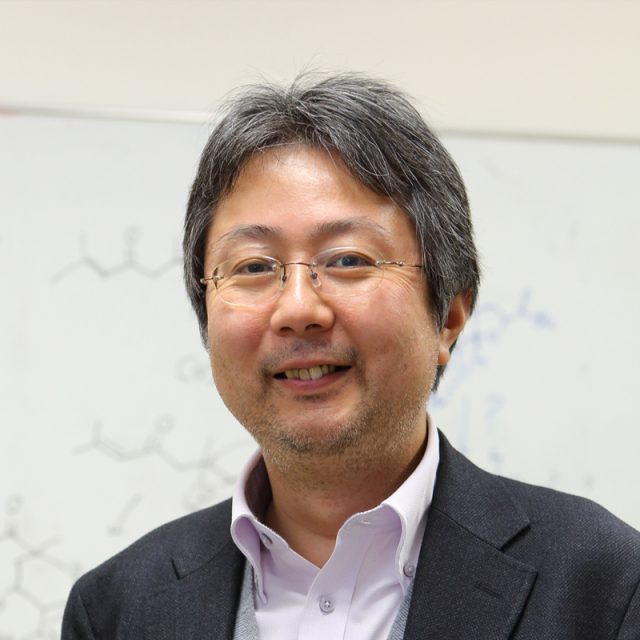

小林 正治 准教授 (KOBAYASHI, Shoji, Associate Professor)

小林 正治 准教授 (KOBAYASHI, Shoji, Associate Professor)

教員紹介ページ:

https://www.skobayashi-lab.com/

E-mail: shoji.kobayashi@oit.ac.jp(@を半角に書き直して下さい)

場所: 10号館11F北

わたしの研究内容

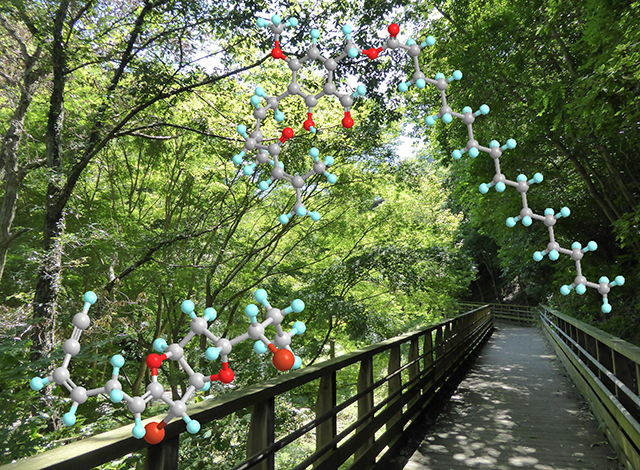

- 自然界の生物(植物、菌類、藻類など)が産み出す生物活性分子(天然物)の人工合成、および生合成経路や構造活性相関の解明

- 食品機能の成分化学的調査、理解、裏付け

- 豊富な天然物資源を利用した独創的医薬シード分子の合成

- 環境負荷の少ない有機合成手法の開発

天然物化学研究室では、自然界に微量に存在する生物活性分子(天然物)を標的として、効率的な合成法の開発や構造解明に取り組んでいます。希少な天然物を人工的に供給するとともに、きのこや海藻などの天然健康食材の生理機能を成分化学的に解き明かすことに挑戦しています。

また、生物が産み出した構造的に複雑な分子を、合成化学的手法で別の分子構造に作り変え、医薬や農薬候補として発展性のある新しい分子(医薬シード分子)を創出することに取り組んでいます。

21世紀の化学は地球環境との調和が重要です。リサイクル可能な有機溶媒の使用や連続反応による精製工程の省略化など、可能な限り環境負荷の少ない合成法の開発を目指します。

先輩たちの卒業論文例

- ヤマブシタケの子実体に含まれる生物活性成分の全合成

- 紅藻から単離された含臭素天然物の全合成と構造決定に関する研究

- 天然甘味料ステビオシドを原料とする抗HIV複製活性化合物の短段階合成

- 4-メチルテトラヒドロピランの合成反応溶媒としての活用と適用評価

わたしが今の研究分野に進んだきっかけ・目標

理論よりも実験勝負。誰もなしえなかった天然物の合成を!

様々な化学分野の中で、有機化学は私にとって最も理解しやすいものでした。頭であれこれ考えるより、実際に実験してみることで様々な結果が得られるのは楽しいもの。

自然界の生物が産生する分子は種類も構造もさまざまですが、複雑な分子を自分の手で化学合成できることに魅力を感じ、実際に合成できたときは身体が震えるほどの達成感がありました。

私は一度民間企業に勤めてから再度博士課程に編入学しましたが、その理由の一つに、修士課程時代に達成できなかった天然物の合成を、どうしても自分の手で完成させたいという強い思いがありました。

今後の目標は、未だ誰も合成したことのない天然物の合成を世界に先駆けて成し遂げること。そして研究活動を通じて、一緒に頑張ってくれる学生諸君の無限の才能を引き出し、それぞれが自信を持って社会に羽ばたいていく支えになれば本望です。

学生指導エピソード

細かい指導が社会の中で活きてくる、歓迎される卒業生たち

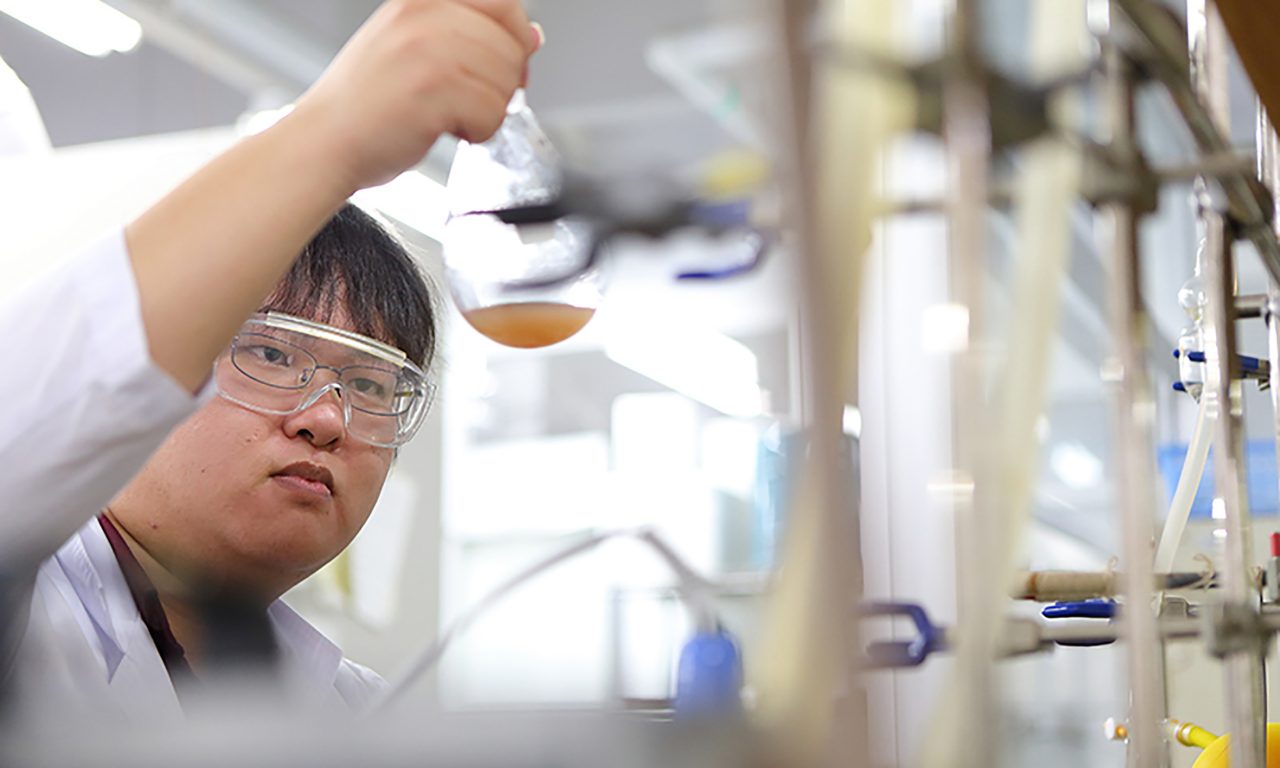

やはりなんと言っても学生と2人3脚で目的の分子を合成できたときが一番うれしい瞬間です。研究にはいくつもの難関が待ち受けていますが、その難関を突破した時の学生の喜びは、私の活力源にもなっています。

配属当初は“やらされ感満載”だった学生も、一つの成功体験によって自信が芽生え、一気に自主性が開花することがあります。はじめは私がアイデアを出しますが、実際の実験では学生自らの詳細な観察が最も大事になります。学生の発見・考察から新しいアイデアが生まれ、それが功を奏したときは一緒に喜びを分かち合います。学生の成長も肌で感じられ、教育者として最高の瞬間です。

また、付加的になるかもしれませんが、卒業生が社会的に高評価を受けていることはとても励みになります。企業や研究機関で働く卒業生から「自分の実験ノートが周囲のお手本になっている」という話を聞いたことがありますが、研究室での細かな指導が社会貢献に繋がっていると実感できました。

学歴・職歴

| 1973年生まれ | |

| 1992年3月 | 東京都立八王子東高等学校 卒業 |

| 1996年3月 | 東北大学理学部化学科 卒業 |

| 1998年3月 | 東北大学大学院理学研究科化学専攻 博士課程前期課程 修了 |

| 1998年4月 | (株)東レ 医薬研究所勤務(~2000年3月) |

| 2002年4月 | 日本学術振興会 特別研究員(~2004年3月) |

| 2003年3月 | 東北大学大学院理学研究科化学専攻 博士課程後期課程 修了,博士(理学) |

| 2004年4月 | 東北大学大学院理学研究科化学専攻 助手 |

| 2005年4月 | 大阪府立大学大学院理学系研究科分子科学専攻 助手 |

| 2007年4月 | 大阪府立大学大学院理学系研究科分子科学専攻 助教 |

| 2010年4月 | 大阪工業大学工学部応用化学科 講師 |

| 2014年4月 | 大阪工業大学工学部応用化学科 准教授 |

| 2018年4月 | Research Fellow at University of Lincoln(イギリス)(~2018年8月) |

所属学会

日本化学会、有機合成化学協会、日本農芸化学会、近畿化学協会、日本プロセス化学会

担当授業科目

- 有機合成化学特論(大学院)

- 化学安全衛生管理(4年生)

- 国際研究セミナー(4年生)

- 生活化学(4年生)

- 生命有機化学(3年生)

- 応用化学実験 C(3年生)

- 有機化学IV(3年生)

- 応用化学実験 B(2年生)

- 応用化学演習 c(2年生)

- 基礎化学演習 c(2年生)

- 有機化学III(2年生)

- 有機化学I(1年生)